1

カフェに行くべきか考える。100均で買えそうな欲しいものがいくつかある。昨日のバスケで全身が筋肉痛。紅生姜のどん兵衛が食べたい。

2

休みに入り、部屋の中にいると、特別な気持ちになる。整ったイメージが脳に入ってきて、焦燥感などなく、ただお湯を飲んでいる。

3

4

『光る君へ』を観終わり、気が軽くなった。メガネも治ったし、そろそろ春休みらしくしなくては。具体的には、よく本を読むこと。

6

友達との遊びで完全に毎回同じパターンで時間を過ごしていて、車を運転できなくて家が遠いと、同じ駅の周りしか行けないのだなと思うが、まあいいか。

9

京都植物園に行った。世界各国の植物を見ることができてよかった。

11

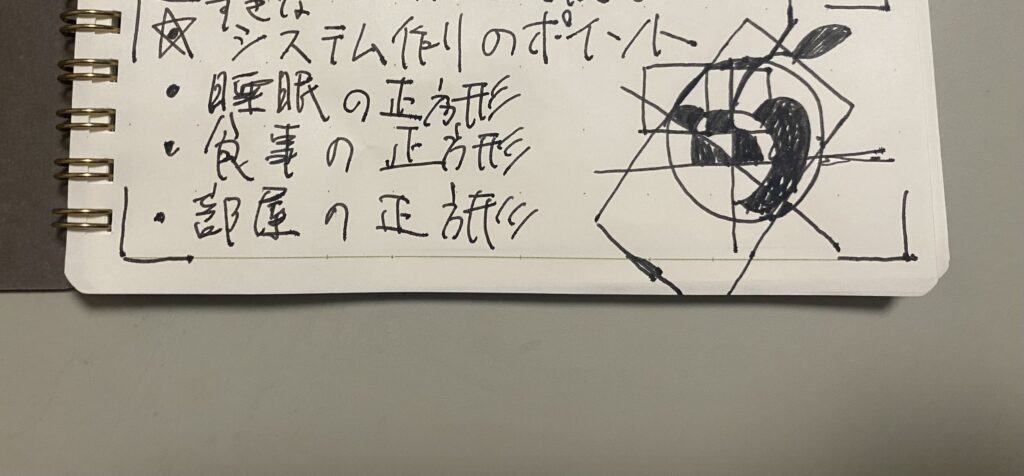

春休みで生活リズムが崩壊しているせいで一日のまとまり感が崩れ、日記の重要性が揺らぎつつある。いや、揺らぐのはいつもこちら側で、kysyd.comはこのまま放置しても3月末くらいまでは存在し続けるんだけど、とにかく日記が書ける生活であることがまとまりのある生活であることとほぼイコールである認識を強めて早寝していかなくては。視覚的にも意味的にもシンプルな構造を!

13

将棋ウォーズでやっと初段になった。

ダイレクト向かい飛車に感謝。

14

「二月十四、実質土曜日!」のスローガンと共に家を飛び出した僕は、コメダ珈琲へと向かった。『人々のかたち』という映画批評エッセイを読もうとしたけど、ちっとも面白くなくて、ああ、自分の読むべき本は漠然と思っていたよりずっと少ないと思った。映画批評の星のもとに生まれてないんですよ。

15

1日一冊、文庫本やエッセイを読むということを昨日今日うまくできていて、そのためにわざと250ページ前後の薄めの本を選ぶことにも納得できている。ローソンの「一食分の野菜がとれる味噌汁」で乾燥野菜がお湯で見事に戻って美味しかった。

・アート漫画

・宇多田ヒカル

・お香

・お茶

16

起床直後に『消滅世界』を読んでドン引き。ドン引きするために買ったところがあるので読めてよかった。今年秋に映画化するらしいけど、いや無理でしょう。

バイトと読書しかしてないが、これでも余裕でいい1日にできるスケール感を体得してきた。お湯と音で生活を回し、意味を脳に通す。

17

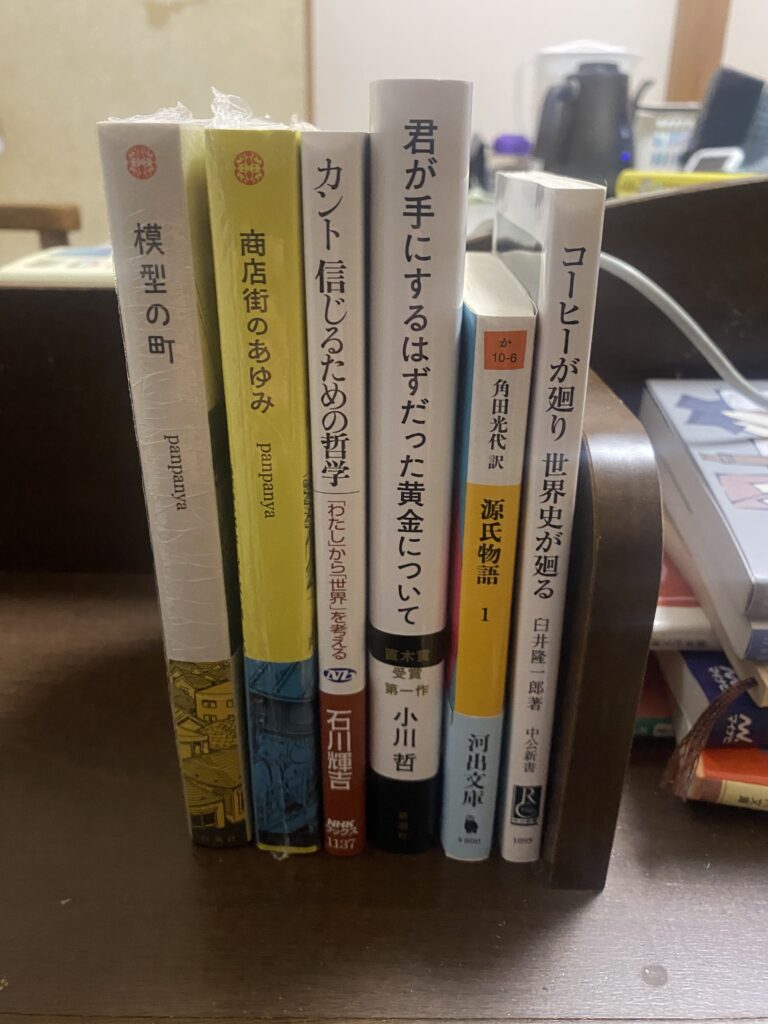

『うつむいた人形』を読んだ。赤川次郎がライト味の作家なのは棚を見ればわかることだったが、文が軽いと読みが浅くなる感覚があって、かえって入り込むのが難しい節があり、これは自分が年を取りすぎたのか、もともと無理だったのかと考えたりした。『成瀬は信じた道を行く』が本屋大賞候補になっていてすごかった。前受賞作の続編が受賞出来たらさすがに詰まんないと思いつつ、去年の書店員の感受性が真実の感受性だったとしたら、今年は続編の受賞がむしろ妥当なのではという視点もある。別に面白くはなかったけどキャラが立ってたら応援したくなるよね、あと絵がいい。

本を起きてすぐ読むのがかなり好きかも。一旦シャッターを開けないといけないのが難点だが、起きてすぐ勉強はかなりきついし、朝は本、夜はブログみたいなモデルについて考えたい。植物園の動画がこのページに埋め込まれているのがいい感じだと思ったので、動画、写真、音声をもっと使っていきたい。いつか死ぬって考えたら、記録したくなる。その原点をもう一回思い出して、あらゆる技で。

18

『人間そっくり』を読んだ。SFの際限のなさには何かあると感じたが、難しい概念はほどほどに雰囲気で流した。安部公房の書く「ぼく」は可愛げがあり好きだ。

瑣末なことだが、将棋の無駄指しが減り生活に溶け込ませられてきた。睡眠をリセットできれば多分無敵だ。

19

『空と海のであう場所』を読んだ。童話のメタファーでエモがるのは邪道だと思ってしまった。

20

友達にLINEしたら奇跡的に駅にいたので会った。なんの話でもできる人が地元に1人いてよかった。

『怪獣』を軸に、パンチが効いていることの是非を話して、減点法的な感受性はいかがなものかと内省した。

21

コーヒーを夜に飲んだせいで深夜に考え事が迸って例の如く昼に起きた。

バスに乗って本を買いに行く。

16枚の白い漫画を描き続ける三島芳治に何か報いたいと思ってしまう。神格化とかじゃなく、事実として替えが効かない。

22

民法を勉強するために必要な環境が整ったので勉強を開始した。宝石を盗まれたり、借りた宝石を売ってしまったりという話を大量に読んだ。

他にも楽しそうなものは無限にあるからこそ、自分がアクティブでいるための手段として法律なんかやってるんだって感覚が、勉強量確保のためにすごく大事で、資格取れたら具体的なことばかり考えたいと思う。

水分は取ればとるほどいいと認知してきたが、白湯を3リットルほど飲んだのはどうやら過剰なようだ。ブログに立て付けた基本法も作り替えなきゃ。

23

『君が手にするはずだった黄金について』の前半を読んでいる。「占い師を暴こうとして自分が暴かれる」みたいな、抽象的だけど内面で色が変わる感覚が短編に書けるなら、強迫と定型の間で部屋が完成していく様を長編に書けるような気がする。青葉市子を聴きながら。

完璧主義ありきの思考システムに時々疲れる。「死ぬほど質素で死ぬほどつまらない」と思われていたらどうしようと不安に思うこともあるが、自分らしく生きるほかないのだった。

24

『君黄金』の後半を読んだ。小説とエッセイで文体が変わらないのは心地いいなと思ったら、エッセイ自体も小説だったりする。短編集でありエッセイ集?それがありうるならそれが理想だ。

何か作るとしたらコンセプトを決め切ってからの方がいい気がする。作品となるとやたらディティールを気にし始めて一生進まない。

もっと想像力を鍛えたいし、感情を躍動させたい。自分のスタンスを褒めてくれる人がいて嬉しかった。

25

髪を切った。邦楽をコネコネして時間が過ぎてるのをやめようと思う。

損得勘定で動かないのがかっこいいと思っている自分の価値観はどこからきたのかわからないが、これが案外、納得感の秘訣である。

生活をシンプルにするのはメリハリを作るためで、手段であり目的ではないと思った。

強盗と花束きいてたら、昼にゲオに行った、まだ心が痩せてた頃の自分が蘇る。夜ゲオじゃないんだよ、昼ゲオなんだよ。

シンプルさについて自分が何を求めてるのかがわからなくなってきていたが、自分にとって良いものと他人にとって良いものを普遍性によって一致させて安心したいという無意識の強迫がその正体なのではないかと思った。

『信じるための哲学』前半から考えたこと

生活の合理性をMAXに近づけることによって客観と主観を一致させようとしていたが、世界が不可解である以上それを完遂することはできない。ならば主観的に妥当なものを選び取る方に舵を切るべきで、自分が何を好むかという判断には知識が要る。だから本を読む。

主張的でない人でも公に残るものをかなり残せている歴史に興味が湧いてきた。自閉の内側と社会との距離は思っているよりなかったりするのかも。歴史で回収できる魂の割合が自分の思っていたより多いかもしれないということ。(だいぶ記述雑だし不十分だけど)その感覚が創作を後押しするし、必要活動としての捻くれが思ったよりないとか、自分の主観をデータベース的に振り返りたいとか、(合理論とは別に、)自分の内部のことを外に表現してみたいという感覚が強まる。

26

昨日、英語を頑張ろうという話になって、友達とstudyplusを始めた。拘らずに生活を記録していくとなんとなく楽しい。

1日に集中せねば。1日に集中すべきという結論自体は3年くらい前に出ていた気がする。

普通に色々と足りてなくて悔しい。なんで足りてないのか分からない。とりあえず今ある分を大切に磨いていこうと思う。

27

久しぶりにstudio oneをずっといじっている日だった。自分の性質上、精神が安定してないと良いものが作れない感触があるため、今後創作するなら寝る前にしようと思った。

28

なんかバイトも読書も楽しいわ。